1703 – 1791

John Wesley

La route, presque toute droite, monte insensiblement jusqu’au bourg construit au centre de la région marécageuse et monotone. Il fait assez froid : le 1er janvier, dans les grandes plaines anglaises, l’air vous cingle impitoyablement. Ce n’est pas la saison de chevaucher un livre à la main.

A la vérité, le paysage n’étonne guère le voyageur. L’a-t-il assez de fois parcourue, et dans les deux sens, à pied comme à cheval, la route de Doncaster à Epworth, du temps de sa jeunesse ! Mais, précisément parce qu’elle n’a plus l’attrait du neuf, elle saisit son attention, elle provoque un serrement de coeur: l’homme de quarante ans se dirige vers son village natal, un village ordinaire, où on a eu des joies et des peines, où votre père fut pasteur, et dont vous connaissez encore la plupart des gens… Ce cavalier qui vous précède sur la route, c’est peut-être même un gars d’Epworth…

Il ne va pas vite, en tout cas: un peu de curiosité, peut-être, pousse John Wesley à le rattraper. L’homme est plus âgé que John Wesley. Celui-ci, qui ne le reconnaît pas, remarque que l’inconnu se tient en selle avec difficulté. Est-ce donc par inexpérience ? Ne serait-ce pas plutôt qu’on peut compter, à Doncaster, je ne sais combien d’auberges ? Sur cette route déserte, un compagnon ne se rencontre pas si souvent qu’on hésite à le saluer. L’inconnu prend les devants; Wesley répond. D’habitude, la conversation s’oriente vers le froid, la longueur de la route, la robustesse des chevaux. Le cavalier ne s’en tient pas à ces généralités dûment éprouvées; il s’intéresse vivement au livre qui sort à moitié de la poche de Wesley ; au fait, en quel endroit se rend-il ? Y a-t-il plusieurs jours qu’il voyage ? A-t-il de la famille à Epworth ? Ces longues absences sont-elles pénibles à sa femme ? Tiens ! Monsieur est donc célibataire ?

Un peu étonné de cette indiscrétion, John Wesley répond avec bonne grâce. A son tour de paraître indiscret :

– Savez-vous, monsieur, que nous sommes en route vers l’éternité ?

L’homme ne rougit pas (ce n’est plus possible), mais, piqué, il répond vivement :

– Oh! je vous reconnais bien, allez ! Wesley, c’est vous.

Un moment de silence. Les chevaux font sonner la route gelée.

– Quel dommage, reprend l’homme, quel dommage… Il semble réfléchir encore, puis continue :

– Quel dommage… Il faut croire que la religion de votre père ne vous suffisait pas. Vous vouliez du neuf. Mais, dites donc, pourquoi moi ? Pourquoi vous fabriquer une nouvelle religion ? La religion de nos pères, c’est toujours la meilleure, ou quoi ? Moi, eh bien, je suis chrétien, monsieur Wesley. Je suis Anglican. Oui, monsieur. ça me suffit, monsieur Wesley

Ayant soudain esquissé, sur ce dernier mot, une ombre de salut, il donne un coup de talon à sa monture et disparaît rapidement dans le lointain.

John Wesley est trop habitué aux sottises écrites, imprimées, dites ou hurlées pour accorder quelque importance à ce que l’inconnu vient de dire. Il sait bien, au surplus, que nul n’est prophète en son pays : s’il se rend à Epworth, ce n’est pas pour qu’on l’y accueille avec des fleurs et des discours. Mais est-il bien vrai qu’il ait abandonné la foi de son père ? Wesley songe à sa jeunesse, à son père : c’est comme si le passé se mêlait au présent, tout au long de la route.

Si la piété filiale habite le coeur de John Wesley, elle ne l’aveugle pas. Il y a quelque chose de comique dans les reproches essuyés tout à l’heure par le fils, sur la route d’Epworth: car enfin, ce père dont il aurait dû garder la religion, ce pasteur Samuel Wesley offert en modèle aujourd’hui, se peut-il qu’on oublie que la paroisse ne l’a pas aimé ? Wesley se rappelle plus d’un détail évocateur, plus d’une conversation surprise ; il se souvient surtout d’une nuit tragique…

Il faut bien avouer que le pasteur Samuel Wesley était un homme autoritaire, qui mêlait la politique aux affaires religieuses, usait de son prestige aux élections et se liait avec des gens qu’à tort ou à raison ses paroissiens tenaient pour les ennemis de leurs intérêts matériels. D’ailleurs, les conflits politiques divisaient jusqu’au propre ménage du pasteur. En désaccord avec sa femme, il l’avait quittée durant un an en lui déclarant que « des époux qui n’avaient pas le même roi ne pouvaient plus partager le même lit ». John, né en 1703, avait été le gage de leur réconciliation sur la question royale.

Que la vie quotidienne au presbytère était dure ! On y vivait de pauvreté, d’autant plus que le pasteur excitait assez de haine pour que, par trois fois, on eût tenté d’incendier la maison. Le dernier essai parvint à la consumer complètement; c’est à peine si Samuel Wesley put sauver ses nombreux enfants. En les recomptant à la lueur des flammes, il constata que manqua le petit John, alors âgé de six ans. En vain le pasteur voulut-il s’élancer dans le feu: il dut rebrousser chemin et, s’agenouillant, il commença à prier pour que Dieu reçût l’âme de son petit garçon. John, pendant ce temps, s’étant réveillé, courut jusqu’à la fenêtre; on l’y aperçut; un homme, monté sur les épaules d’un autre, put atteindre l’enfant et le sauver, tandis que le toit s’écrasait. Le père appela les voisins (parmi lesquels il y avait sans doute les incendiaires) pour remercier le Ciel. Ni la mère ni l’enfant n’oublièrent jamais cette nuit. A quarante ans, quand il y songe, Wesley y discerne encore le signe de la grâce de Dieu. Jusqu’à sa mort, il se considérera comme « un brandon arrache aux flammes ». Suzanne Wesley, sa mère, n’était certes pas une femme ordinaire. Malgré un labeur acharné, dix-neuf grossesses, dix enfants vivants dont elle dirigeait aussi bien l’éducation que l’instruction, elle parvenait à prier et à méditer chaque jour pendant au moins deux heures et demie. Tous les témoignages concordent, qui attestent la ferveur de sa vie intérieure. On n’a pas tort de s’étonner de la sévérité de ses méthodes d’éducation; encore faut-il admettre que c’est à sa mère que Wesley doit la virilité de son caractère et sa silencieuse obstination.

Statue de Wesley à Savannah USA

Elle était admirable de doigté, d’autorité, de perspicacité, de discernement – le mot n’est pas trop fort, – de sagesse et d’amour. Elle donnait à ses fils le spectacle quotidien d’une piété réelle, profonde, et leur apprenait à la pratiquer. John Wesley lui doit encore le souvenir des « petites compagnies » qu’elle avait établies dans la paroisse pendant les absences de son mari – nous dirions aujourd’hui des « réunions de cuisine »; il lui doit l’entretien qu’elle lui accordait une fois par semaine, en tête-à-tête, sur sa naissante vie spirituelle; il lui doit l’orientation de son ministère vers la théologie pastorale et ascétique, plutôt que vers les travaux critiques où Samuel Wesley se complaisait, et où il eût aimé entraîner son fils. John se rappelle les encouragements qu’il a reçus de sa mère avant de partir en mission, et l’appui qu’elle lui accorda dans les premiers temps du méthodisme. Sur la route d’Epworth, c’est avec la plus virile tendresse que John Wesley songe à sa mère. Il sait bien que ce qu’il y a de plus brûlant et de plus vivant dans sa foi d’homme, c’est sa mère qui le lui a transmis.

Songe-t-il à sa jeunesse ? Sans doute, mais au hasard du souvenir; et peut-être à ses études, poursuivies selon l’engrenage d’alors: une protection obtenue par le père afin de permettre à John d’entrer dans une école secondaire – Charterhouse, – puis à l’Université (Oxford), en 1720.

Ses études terminées, John Wesley avait été consacré pasteur de l’Eglise d’Angleterre à vingt-deux ans, en 1725; l’année suivante, il était élu agrégé à Oxford, c’est-à-dire chargé de cours à l’Université où il avait été lui-même étudiant. On reconnaissait ainsi les remarquables facultés intellectuelle et le savoir du jeune pasteur, capable dès lors de subvenir à ses propres besoins. Il donnait aux étudiants des conférences sur la théologie du Nouveau Testament et présidait les exercices de discussions philosophiques. Le reste de son temps lui appartenait. De telles fonctions font de lui un virtuose de la discussion, mais lui apprirent aussi les limites de la pensée et de l’intellectualisme. Un frère de John Wesley, Charles, de cinq ans plus jeune, vint étudier à l’Université à son tour.

Si sa jeunesse d’étudiant ne fut point puritaine, il faut se garder de prendre à la lettre les récits qui font du jeune John un grand pécheur. La tendresse du jeune étudiant pour la fille d’un pasteur ? Ce ne fut qu’une idylle, et la jeune fille influença John dans le sens le meilleur. Quand des obstacles matériels les séparèrent, Wesley continua de mener une existence studieuse et réglée. Il communiait fréquemment. Il y fallait du courage et des convictions solides. A Oxford, vers 1720-1725, communier en dehors dés trois grandes fêtes, c’était presque une inconvenance; et c’était essuyer à coup sûr les moqueries des copains et des professeurs.

Mais voici Epworth. Des rideaux se soulèvent discrètement aux fenêtres; on a déjà reconnu ce John Wesley qui divise les gens et les fait jaser : les uns le tiennent pour un fou, les autres pour un homme de Dieu. Dans quelques minutes; la nouvelle va avoir fait le tour du gros village. C’est le soir du samedi. Ses « partisans » l’attendent. Il sait bien que l’église paroissiale ne va pas accueillir la réunion qu’il vient faire. Aussi rassemble-t-il les gens qui n’ont peur ni du froid pénétrant ni des quolibets dans le cimetière – un cimetière de village, étalé tout autour de l’église, où, du premier coup d’oeil, on reconnaît les tombes des parents et des voisins. Wesley s’approche de la pierre paternelle. Il prêche dans le silence du crépuscule. Il ne dit que des choses simples, mais avec quelle force, avec quelle flamme !… Le lendemain matin, tout le monde se rend à l’église. Wesley aussi, qui s’assied sur un banc, à la place peut-être qu’il occupait dans son enfance. Mais le pasteur qui lit les prières, ce n’est plus Samuel Wesley. Le pasteur n’a pas reconnu le fils de Samuel. Il ne le reconnaîtra pas au cours du sermon. Mais quand Wesley s’avance pour communier avec les fidèles, le pasteur le reconnaît soudain, et lui refuse le pain et le vin.

Quand les jeunes gens purifient leurs sentiers

Les directives de travail et les conseils spirituels que les jeunes amis de Charles acceptaient de la part de John constituaient une discipline studieuse et religieuse qu’un farceur, un jour, appela du nom de méthode. La méthode des copains de Charles et John Wesley ! C’est quand le petit groupe s’en allait communier qu’éclataient les moqueries des étudiants. On n’a pas idée de communier en semaine ou un dimanche ordinaire ! Le bon sens d’Oxford n’approuvait pas de tels besoins, ça devait faire partie de la méthode, sans doute… « Regardez voir les Méthodistes qui vont communier ! » Le sobriquet des Méthodistes date d’Oxford: John Wesley le releva, très dignement.

Il faut insister sur le besoin qu’éprouvèrent les Méthodistes de rechercher une piété non plus individuelle, mais, pour parler le jargon d’aujourd’hui, communautaire. Cette quête est d’une importance extrême si l’on veut comprendre comment, du jour au lendemain presque, Wesley saura répondre aux besoins spirituels des communautés nées de sa prédication. La piété de la petite communauté d’Oxford, vers 1729, s’orientait vers la vie intérieure d’une communauté dont les membres priaient ensemble, jeûnaient ensemble, communiaient ensemble – au profond ébahissement des étudiants. Les jeunes étudiants qui acceptaient la direction spirituelle de John Wesley visitaient les prisons, soignaient et réconfortaient les malades, donnaient des aumônes considérables. John Wesley donna jusqu’à 75% de son revenu et renonça au port de la coûteuse perruque, où les hommes de ce temps-là mettaient leur argent et leur dignité. C’était s’attirer les moqueries des étudiants, l’incompréhension des gens convenables. Vous rendez-vous compte, un professeur sans perruque ! Wesley, pour sa part, songeait plutôt au bon usage de l’argent qu’il économisait.

Cet amour pratique, lié aux débuts même du petit groupe universitaire, demeura un trait permanent de l’apostolat de Wesley. Né d’un approfondissement spirituel, aussitôt incarné dans l’amour du prochain, le Méthodisme apparaît comme un bel exemple d’équilibre chrétien – mais aussi comme une leçon pour les chrétiens d’un siècle d’activisme qui néglige trop souvent les conditions spirituelles d’un amour efficace. Qu’on nous permette de souligner, d’autre part, que le mouvement est né parmi les étudiants. Le terrain est solide où s’aventurent tous ceux qui pensent qu’on ne saurait jamais trop prêter d’attention à la vie spirituelle des universités.

La « petite communauté » s’affermit entre 1729 et 1735, autour des deux Wesley et du fils d’une servante, George Whitefield, qui deviendra le plus illustre prédicateur anglais du XVIIIe siècle.

Ceux qui chantent dans la tempête

En 1735, forts de l’approbation de leur mère, les deux Wesley se décidèrent, assez inopinément, à partir en mission en Amérique, dans la nouvelle colonie anglaise de Georgie. Les raisons de ce départ pour une mission fort courte (1736-1737) tenaient peut-être à un désir inconscient d’évasion. Mais les autorités civiles, qui avaient trompé les frères Wesley, leur interdirent toute évangélisation parmi les Indiens, qui n’étaient, somme toute, .que des ennemis… La mission et tous les projets d’héroïsme chrétien, toutes les décisions de dépouillement, se réduisirent à la routine d’un ministère ordinaire en milieu colonial ! John Wesley s’y montra zélé, fervent, peut-être trop puritain, saintement exigeant il osa prendre le parti des opprimés contre les prérogatives de certaines personnalités influentes ; il fut enfin très maladroit dans une grande désillusion d’amour qui lui rendit le séjour de Savannah impossible. On alla jusqu’à lui faire un procès : il dut s’en aller. Son frère avait abandonné sa paroisse, devant une opposition semblable, quelque temps auparavant.

Pourtant, Wesley revint d’Amérique profondément enrichi. Pour le chrétien, tout échec contient quelque grâce ; et puis, Wesley avait rencontré, au voyage d’aller, et en Amérique même, des Moraves allemands, qui allaient, au cours des années suivantes, l’attirer toujours davantage.

Revenu d’Amérique avec l’amertume d’un échec qu’il attribuait à son incapacité spirituelle, Wesley en avait au moins rapporté une grande envie de mieux connaître la foi des Moraves. Dès son retour à Londres et à Oxford, il se mit à les fréquenter. Un représentant à Londres de Zinzendorf sut prouver à Wesley que sa foi intellectuelle devait s’attendre à l’expérience personnelle. C’est ce même Morave, Bohler, qui initia Wesley à la doctrine luthérienne de la foi. Sous d’aussi pressantes influences, Wesley abandonna quelque chose de sa piété anglicane – ou, si l’on préfère, il l’enrichit. Il ne se contenta plus de son rituel; il donna plus de temps à la prière d’abondance.

Fête d’amour et plénitude du Saint-Esprit

L’épisode le plus connu de la vie de John Wesley ne constitue cependant pas la page la plus claire de sa biographie: nous voulons parler de sa « conversion » de 1738, durant l’époque « morave » de sa vie.

Le 24 mai 1738, en ouvrant selon son habitude, vers 5 heures du matin, son Nouveau Testament, le professeur John Wesley lut dans la deuxième épître de Pierre une promesse qui l’impressionna: « Nous avons été mis en possession des plus précieuses et des plus grandes promesses afin que, par leur moyen, vous deveniez participants à La nature divine. » Ouvrant encore le livre, il y rencontra cette autre parole: « Tu n’es pas loin du Royaume de Dieu . »

L’après-midi, au service anglican, où il ne manquait pas de prier malgré les suspicions de ses collègues, le chant du De Profundis lui parut admirablement exprimer les supplications dont son âme était emplie.Il se rendit à contrecoeur, il l’avoue, à une petite réunion morave qui se tenait ce soir-là à Londres. On y lisait la préface de Luther à l’Epître aux Romains. C’est pendant cette lecture, à 20 h. 45, tandis que le lecteur décrivait, à la suite de Luther, le changement que la foi opère dans l’âme de l’homme, que Wesley ressentit quelque chose qu’il décrit ainsi: « Mon coeur s’échauffait étrangement; je mettais ma confiance dans le Christ, et dans le Christ pour mon salut. Et une assurance me fut donnée qu’il avait enlevé mes péchés, oui, les miens, et qu’il m’avait sauvé de la loi du péché et de la mort. »

Un flot d’amour l’envahit aussitôt, et particulièrement envers tous ceux qui lui témoignaient leur mépris. Prenant la parole, il rendit témoignage de ce qu’il éprouvait ; et puis, accompagné de quelques amis, il alla porter la nouvelle de cette expérience à son jeune frère Charles, alors alité. Celui-ci avait connu auparavant, le jour même de la Pentecôte 1738, une expérience semblable. Or, Charles Wesley était poète (il sera l’hymnologue du Méthodisme); il avait déjà traduit sa joie dans un admirable cantique. Sans doute, dans les dernières heures du 24 mai, John Wesley se rappela-t-il le récit que son frère avait dû lui faire de l’inoubliable journée de Pentecôte.

« Je crois ! », s’écria John en s’approchant du lit de son frère. Tout le monde entonna le cantique que Charles venait de composer ; puis l’assistance entière fléchit les genoux pour prier. Les jours suivants, au profond étonnement de plusieurs, John Wesley déclara qu’il était devenu chrétien.

Faut-il en conclure que le grand revivaliste anglais se soit donné au Christ le soir du 24 mai 1738 ? Quand on lit son Journal, on soupçonne que, peut-être, Wesley ne pensait pas tellement à la nouvelle naissance, en s’écriant : « Je crois », qu’à un changement profond, à une expérience décisive, à quelque rencontre avec le Christ; ou, si l’on préfère, ce n’est pas sous l’angle de la justification par la foi que Wesley parlait à ses interlocuteurs de sa joie du 24 mai, mais bien plutôt en regardant à la foi sanctifiante, qui semblait avoir été l’aspiration maîtresse de sa vie, et probablement l’apport le plus précieux du Méthodisme aux Eglises nées de la Réforme.

Entre 1735 et 1741, sous l’impulsion de Jonathan Edwards, l’Amérique anglaise connut un mouvement religieux qu’on peut appeler, à la lumière d’événements ultérieurs, un Réveil, et, très probablement, Wesley en eut quelques échos lors de son séjour en Georgie, en 1736-1737. En 1736, dans le Pays de Galles, un laïque qui ne put supporter l’atmosphère dissipée de l’Université d’Oxford, Howell Harris, fut l’instrument d’un mouvement revivaliste important, qui durait encore en 1739, lorsque Wesley et Whitefield en reconnaîtront le caractère évangélique et travailleront d’accord avec Harris. Deux ans plus tard, à quelques jours de distance, Charles et John Wesley reçurent l’illumination soudaine qui les emplit de joie, renouvela l’image du Christ en eux, et après laquelle, ils manifestèrent dans la prédication publique une puissance que les deux frères Wesley n’avaient encore jamais connue.

Cette expérience de Wesley est en rapport avec une effusion particulière de l’Esprit qui, dans la chrétienté anglaise, s’est traduite, sur les deux rives atlantiques, par la « plus vigoureuse, la plus tenace des réactions au sein du protestantisme en quatre siècles ».

Le Journal de Wesley raconte que, le soir du 1er janvier 1739, Whitefield, les deux Wesley et une soixantaine d’amis se réunirent pour « une fête d’amour »: c’était un usage morave qui rassemblait, comme dans le livre des Actes, les chrétiens désireux de passer une longue veille, au cours de laquelle on prenait le repas en commun et on priait, fort avant dans la nuit. « Vers trois heures du matin, raconte J. Wesley, comme nous persévérions dans une pressante prière, la force de Dieu vint puissamment sur nous, tellement que plusieurs se mirent à crier, ne se possédant plus de joie, tandis que d’autres tombaient la face contre terre. Quand nous sommes revenus quelque peu de l’effroi et de l’étonnement qui nous avaient saisis en présence de la majesté, nous entonnâmes d’une seule voix: « Nous te louons, ô Dieu, nous reconnaissons que tu es le Seigneur. » On ose à peine commenter de telles lignes, qui éclairent singulièrement le 24 mai précédent. Whitefield, qui tenait aussi son Journal, écrit à propos de cette même « fête d’amour »: « Ce fut une vraie Pentecôte. »

Cinq jours après la fête d’amour du 1er janvier 1739, il y eut une autre réunion, dans la prière et le jeûne, au cours de laquelle Wesley éprouva « la conviction inébranlable que Dieu était sur le point de faire de grandes choses au milieu d’eux ». Or, une subite transformation allait faire de John Wesley, en six mois environ, le plus grand revivaliste du XVIIIe siècle. Pourtant, l’histoire prouve que plus d’un témoin du Christ n’a pas attendu sa trente-sixième année pour travailler glorieusement au nom de son Seigneur. Le ministère de J. Wesley dans la paroisse de son père avait été vraiment terne ; son rôle à l’Université d’Oxford se borna, en réalité, à réunir une dizaine de jeunes gens; sa mission en Amérique parut être un échec. Mais, du 1er avril 1739 à la fin de la même année, Wesley tiendra 500 meetings en plein air et suscitera, dans le Pays de Bristol et à Londres, un véritable incendie religieux. Whitefield suggère la solution de l’énigme en écrivant que leurs soixante amis, après lui-même, et Charles, et John Wesley, connurent une Pentecôte en vue de la subite puissance qu’ils manifestèrent dans l’évangélisation tout aussitôt, comme les apôtres avaient reçu l’effusion de l’Esprit « avec impétuosité » avant que la parole de Pierre n’ajoutât trois mille personnes à l’Eglise.

La « Pentecôte » du 1er janvier 1739, ou « fête d’amour », ou « réunion d’attente » (le terme importe peu, et varie selon les milieux chrétiens) éclaire le 24 mai précédent. L’Ecriture permet de choisir un terme moins ambigu que celui de « conversion »: plénitude du Saint-Esprit, ou baptême dans l’Esprit-Saint, comme on voudra, puisque les conséquences de cette plénitude sont dans la vie de Wesley, comme dans les Actes des Apôtres, semblables malgré dix-sept siècles d’histoire.

Pèlerinage aux sources moraves

Puisque la grâce de Dieu l’avait saisi par le ministère des Moraves, John Wesley décida de se rendre à Herrnhut, au fond de la Saxe, sur la frontière bohémienne, pour rencontrer Zinzendorf et pour voir la communauté. Ce n’était pas dans le tempérament de Wesley de faire ou de croire quelque chose à moitié. Se mettre totalement à l’école des Moraves, si Dieu le demandait ; faire la part de l’excellent et du médiocre si c’était nécessaire, mais répondre aux questions nées de la fréquentation des Moraves, et agir à leur égard selon la parole évangélique : Viens et vois ! Il va sans dire que, pénétré de reconnaissance, Wesley se rendait en Saxe (par la Hollande), le coeur empli de bonne volonté et d’amitié envers les disciples de Zinzendorf.

Il ne fut pas déçu. La fréquentation de ceux que, de loin, il tenait pour les meilleurs des chrétiens, le remplit d’admiration. Il rassembla un véritable dossier sur l’organisation d’Herrnhut, où la vie communautaire mettait la louange et la prière au premier plan des préoccupations de chacun. Le caractère ascétique et quasi monacal, dans la libre acceptation de tous, l’organisation presque méticuleuse de la vie quotidienne, ne pouvaient que plaire à celui que les rieurs d’Oxford qualifiaient de « méthodiste » en toutes choses. Les Moraves se réunissaient régulièrement en groupes composés de gens du même âge et de la même condition : les célibataires entre eux, les femmes mariées ensemble, etc ; des subdivisions plus intimes permettaient la libre conversation spirituelle et la confession mutuelle. Wesley prenait notes sur notes. La petite communauté d’Oxford n’avait-elle pas pressenti quelque chose de cela ? Dieu ne donnait-il pas, dans les expériences d’Herrnhut, une réponse aux recherches des jeunes « méthodistes » ?

Quand il revint d’Allemagne, Wesley nourrissait sans doute une sainte jalousie à l’égard des Moraves. Il n’allait pas attendre longtemps – Dieu allait lui ouvrir un champ d’activité auquel il ne s’attendait pas.

Nicolaus Ludwig Von Zizendorf

1700 – 1760

George Whitefield : 1714 – 1770

Le début de l’évangélisation moderne

George Whitefield, le jeune étudiant qui participait aux exercices spirituels d’Oxford et aux réunions d’attente à Londres, avait pris l’engagement d’aller collecter de l’argent pour un orphelinat d’une colonie anglaise d’Amérique. Car les Méthodistes joignaient, aussi bien en 1739 qu’en 1729, l’activité à la piété. C’est pourquoi Whitefield vint à Bristol, le grand port colonial, dans l’intention d’y recueillir de l’argent et de s’embarquer pour l’Amérique.

« Puisqu’il a tellement envie de convertir les païens, que ne va-t-il à Kingswood ? », dirent, entre autres commentaires désagréables, les esprits forts de l’endroit. Il y a toujours une part de vérité dans les sottises qu’on dit aux chrétiens. En vérité, à Kingswood, aux portes mêmes de Bristol, des hommes extrayaient le charbon exigé par le jeune capitalisme et la prospérité croissante du port de Bristol; mais on n’avait construit pour les mineurs ni temples ni écoles; aucun pasteur ne leur avait été accordé.

On ne les admettait pas, pour autant, dans les églises ni les écoles de Bristol : il est vrai que s’ils fomentaient des émeutes, elles étaient réprimées sans ménagement. Kingswood représente parfaitement, dans toute sa nudité, l’état de déchéance où l’homme se trouva plongé aux premiers temps de la Révolution industrielle.

Le clergé de Bristol ne s’intéressait pas plus à l’orphelinat de Whitefield qu’aux habitants de Kingswood : la prédication dans les églises fut interdite au missionnaire. Le samedi 17 février 1739, Whitefield décida de relever le défi lancé par les sceptiques, et les pasteurs anglicans. N’avait-il pas, huit jours, auparavant, parlé dans une auberge à une centaine de personnes ? Ne se demandait-il pas depuis longtemps s’il fallait vraiment établir des distinctions entre le contenu des prédications destinées aux Anglais ou aux Indiens ? Whitefield porterait donc la Bonne Nouvelle aux païens de Kingswood.

Le même soir, du haut d’un tertre, il s’adressait à 200 mineurs. On se moqua de lui, il y eut des blasphèmes, mais il fut écouté. Le lendemain, 2000 auditeurs accoururent, et les chiffres augmentèrent les jours suivants jusqu’à 20.000 personnes. Ces foules-là entendaient pour la première fois une prédication de l’Evangile, et avec quelle puissance ! On n’était pourtant pas en terre de mission, et ce n’était pas non plus une campagne revivaliste : le Réveil suppose un minimum de christianisation préalable. On avait affaire, dans ce district, à une population que les chrétiens avaient laissé véritablement retourner au paganisme. C’était là quelque chose de neuf : la première campagne d’évangélisation moderne en un pays de chrétienté.

De nombreuses conversions dressèrent la première Eglise de Kingswood en même temps que la première communauté méthodiste depuis. celle d’Oxford, lorsque Wesley constata que les pasteurs de Bristol repoussaient de la Sainte-Cène ces gens qui, après tout, n’étaient pas leurs paroissiens, et qui éprouvaient soudain le désir de communier. Mais, auparavant, enhardi par le succès, Whitefield avait annoncé, avec le même bonheur, l’Evangile à Bristol même, dans le jardin public. Ce fut; en définitive, un incendie dans les milieux populaires, une explosion dans les cercles ecclésiastiques. On menaça Whitefield de tous les côtés, on le condamna dans des lettres pastorales. Il avait, cependant, des engagements en Angleterre; puis il devait partir pour l’Amérique: il appela Wesley au secours.

Sans prendre aucun engagement auprès de Whitefield, Wesley arrivait à Bristol le 31 mars 1739. Il venait voir. Le lendemain, dimanche 1er avril, il accompagnait Whitefield, qui devait prêcher ce jour-là trois fois en plein air. Le même soir, après avoir donné son approbation à Whitefield, il expliquait à un groupe de chrétiens le Sermon sur la Montagne, « remarquable précédent, notait-il dans son Journal, de prédication dans les champs, bien que, sans doute, il y eût des églises en ce temps-là ? »

Le lendemain, lundi 2 avril 1739, à 16 heures, monté sur une butte proche de Bristol, Wesley haranguait trois mille hommes: « L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur.,. »

Il faut croire que Wesley s’accoutuma rapidement à cette « étrange façon de prêcher », s’il est vrai qu’au cours des neuf premiers mois de l’an l’évangélisation moderne, il prêcha cinq cents fois, dont dix à peine dans les temples. Ni la pluie, ni le vent, ni les sarcasmes ne réussissaient à disperser les foules accourues autour de Wesley, à Bristol ou à Londres (et cela dura un demi-siècle). Ce n’était pas toujours facile. Vingt ans plus tard, il notera dans son Journal, un soir: « Rien d’étonnant que le diable n’aime pas la prédication en plein air. Moi non plus; si je m’écoutais, je ne l’aimerais pas. J’aime une salle commode, un coussin confortable, une table, une chaire convenable. Mais que vaudrait mon zèle si, pour sauver une seule âme, je ne mettais pas tout cela sous mes pieds ? »

Cinquante années d’itinérance

John Wesley se lève à 4 heures, chaque matin, pour tenir à 5 heures la première réunion de la journée. Après quoi, en robe de clergyman – mais sans perruque, – le rabat plus ou moins maltraité par le vent, un livre à la main, les jambes bottées, car les routes sont mauvaises, Wesley enfourche son cheval. Il a minutieusement préparé son voyage. Vent ou pluie, neige ou chaleur accablante ne l’arrêtent pas. Il réunira, une fois parvenu au village où on l’attend, les membres de la communauté méthodiste. Si le pasteur anglican lui accorde l’usage de l’église, Wesley y prêchera volontiers. S’il y vient trop de monde, il parlera du parvis, ou d’une fenêtre, n’importe. Si les portes ne s’ouvrent pas devant lui, il parlera dans la halle du marché, dans une grange, sous un gros arbre, sur la plage ou dans un pré. De toute manière, une ou deux fois dans la journée, il adressera un appel aux gens du village, à l’improviste, monté sur une chaise ou sur une grosse pierre, dans la rue principale. Wesley n’oublie pas Kingswood. Puisque les gens ne viennent pas dans les temples, il ira les chercher dans les rues ou à la sortie de leur travail.

Ni le jovial et irascible voyageur ni Wesley lui-même ne savent que cette existence, qui a commencé quatre ans plus tôt, va encore se prolonger pendant quarante-huit années. Quelle admirable monotonie dans la vie de ce voyageur ! Il demeure quelques jours dans une ville, traverse un village, y exhorte les Méthodistes, appelle la foule à la conversion, s’en va coucher plus loin – durant des semaines, jusqu’à ce qu’il revienne à Londres pour quelques jours, afin d’y mieux préparer une autre tournée de ce genre. Il est impossible de raconter cette vie sans lasser l’attention ; et pourtant, rien ne reflète mieux l’activité et la foi de Wesley que la monotonie laborieuse de son existence.

Un labeur fait d’un constant, d’un héroïque oubli de soi. A quarante-neuf ans, malade, il note dans son Journal: « Etant à peu près capable d’aller à cheval, mais non de marcher, je me suis rendu à Bristol… » A quarante-huit ans, on le voit, au cours de trois journées, prêcher dix ou onze fois en public, c’est-à-dire généralement en plein air, et tenir au moins trois réunions avec les Méthodistes eux-mêmes. Une grave maladie ne terrasse qu’à moitié l’énergique Wesley. A cinquante ans, il tombe malade. Le jour où il se sent mal au lever, il décide de tenir la parole qu’il a donnée et part pour Canterbury. Il voyage de 4 heures du matin à 1 heure de l’après-midi; à l’arrivée, il est saisi par les frissons de la fièvre. Les jours suivants, il joue à cache-cache avec elle. Le mardi soir, il prêche, ainsi que le lendemain matin à 5 heures; mais, dès 9 heures du matin jusqu’au lendemain, il doit rester au lit; dès le vendredi, profitant de ce qu’il appelle un « intervalle de santé », il part en chaise de poste et prêche le soir même. Tout au cours du mois de novembre, il doit emprunter des diligences et des chaises de poste, s’aliter constamment, sans jamais prendre de vrai repos, malgré la toux et les douleurs du côté gauche. Finalement, un médecin de ses amis lui intime l’ordre de se reposer à la campagne. Wesley, épuisé, se sent si mal qu’il compose son épitaphe: Ci-gît le corps de John Wesley, brandon arraché des flammes, qui mourut sans laisser 10 livres sterling derrière lui…

On calculera, après la mort de Wesley, qu’il aura parcouru 360.000 kilomètres – soit neuf fois le tour de la terre ou, si l’on préfère, une moyenne de 20 kilomètres par jour depuis 1739. On calculera encore qu’il aura prononcé ou écrit quarante mille sermons, et qu’il aura prêché cinquante mille fois. Il arrive que les chiffres aient leur éloquence.

Heureux serez-vous quand on vous outragera

En 1745, en Cornouailles, Wesley se rend chez une dame qui avait été longtemps malade. Il arrive chez elle vers 3 heures dé l’après-midi. La foule de Falmouth encercle aussitôt la maison; les quatre personnes – Wesley et une jeune fille appelée Kitty, la dame et sa fille – sont bel et bien assiégées. Les cris retentissent sans cesse, repris par la foule en colère: « Sortez le canorum ! Où est le canorun ? » Canorum, c’était le surnom dont on avait affublé les Méthodistes en Cornouailles. La propriétaire de la maison et sa fille s’étant sauvées, les ennemis de Wesley parviennent à forcer la porte et à envahir le corridor d’entrée. Une autre porte fermée, une mince cloison protègent seules Wesley et Kitty. Wesley décroche une grande glace, de peur que tout le panneau ne soit renversé par les forcenés, au premier rang desquels se démènent les matelots de plusieurs navires corsaires récemment arrivés dans le port. La pauvre Kitty, épouvantée par le bruit du couloir, les soubresauts de la porte et de la cloison, les imprécations des marins, s’écrie :

– Monsieur, que devons-nous faire ?

– Prier, dit Wesley, qui ajoute dans son Journal: « En vérité, nos vies ne valaient alors pas cher. »

Cependant, l’opposition se manifeste, pour commencer, dans les milieux ecclésiastiques, et c’est chez eux qu’elle s’éteint en dernier lieu. Une espèce particulière de conspiration du silence atteint Wesley dès 1739; tandis que clergymen et évêques confient à l’impression d’acides appréciations sur le Méthodisme, ils interdisent la chaire aux pasteurs suspects. Wesley est, avec Whitefield, le premier visé. Ce ne sera qu’en 1748 que, pour la première fois, un pasteur anglican ouvrira son église à John Wesley. Il lui faudra du courage, et il ne sera que fort lentement imité.

Le déchaînement de l’opposition au Méthodisme atteint tous les milieux. Oxford avertit son récent agrégé, après un sermon sur le salut par la foi: « Monsieur, vous ne prêcherez plus ici. » Le théâtre et la presse calomnient la « nouvelle doctrine », ridiculisent Wesley, propagent sur son compte les pires âneries. La Loi sert à compliquer la tâche des évangélistes. C’est tantôt les interdictions locales appuyées sur l’autorité d’un magistrat passionné ; ailleurs, la police refuse de faire son devoi r; souvent, les partisans des combats de coqs, alors si florissants, voyant à juste titre en Wesley l’ennemi même de leur noble occupation, cherchent à le dégoûter de leur localité. Quand elle ne provoque pas elle-même des troubles dans les réunions, l’opposition civile et religieuse les tolère presque toujours. Elle intervient parfois en emprisonnant les victimes. Wesley fait connaissance avec plus d’une prison locale. Le procédé le plus original et le plus odieux, c’est l’enrôlement légal et forcé des auxiliaires itinérants du Méthodisme dans l’armée, sous le prétexte de vagabondage.

L’opposition spontanée, tantôt gouailleuse, tantôt fanatique, met en oeuvre toute la gamme des chahuts pour gêner la prédication méthodiste. On hue, on siffle, on rit, on crie, on jette des pétards, on se bat. D’autres fois, on lance de la boue, des fruits pourris, des pierres sur le prédicateur. Wesley essuie personnellement soixante émeutes; il est sept fois blessé ou gravement frappé.

Un messager fidèle apporte la guérison

On aurait tort d’exagérer l’importance accordée par Wesley à la guérison divine; mais il est tout aussi tendancieux de passer sous silence l’évident désir du Réformateur de manifester la miséricorde du Christ aux malades.

En 1739, c’est-à-dire au lendemain de sa conversion », ou plutôt de son baptême dans le Saint-Esprit, Wesley est appelé pour un cas extraordinaire. Un tisserand, touché par la prédication, puis, le lendemain, par la lecture d’un traité de Wesley, est en proie à une angoisse et à une agitation extrêmes. A la vue de Wesley, l’homme confesse que Dieu l’a vaincu, apostrophe Satan : « Tu ne vas plus me posséder plus longtemps. Christ va te chasser… » On ne nous dit pas comment Wesley prie alors, ni dans quels termes. Qu’importe ? C’est par un exorcisme qu’il rend la paix à cet homme.

Wesley n’hésite pas à s’emparer, pour son propre compte ou pour celui d’autrui, des promesses de guérison attachées à la prière. Parfois, c’est toute la « communauté » méthodiste qui prie pour des malades: par deux fois, en 1761 et en 1767, ils sont guéris instantanément. En 1790, Wesley note dans le Journal, à propos de la guérison d’une femme: « Je crois que le Seigneur n’a pas accompli de miracle plus évident aux jours de sa chair. » La même année, Wesley guérit à Newcastle un neurasthénique.

Il faut donc expliquer par autre chose qu’un don magnétique de guérisseur les subits rétablissements de Méthodistes après la visite que leur fait Wesley.

Le cœur de John Wesley

Si l’homme d’action semble l’emporter dans le caractère de Wesley, on aurait tort d’oublier qu’il est avant toute chose un intellectuel. A cet égard, Wesley paraît fort proche de Calvin.

La culture de Wesley n’est pas négligeable. Philosophe, linguiste, théologien, il sait le latin, le grec, l’hébreu – cela va sans dire, – étudie l’arabe, le français, l’italien, l’allemand, l’espagnol. On nous le montre poursuivant des conversations dans ces quatre dernières langues. Il suit attentivement les recherches médicales, s’enthousiasme à propos des découvertes électriques, rend justice à Franklin avant la communauté royale de Londres, au point de soigner les pauvres avec une machine électrique. Il apprécie la littérature mondiale et en publie des extraits pour la Bibliothèque méthodiste. S’il n’est pas un grand écrivain, il s’exprime avec bonheur; et s’il n’est pas un poète aussi doué que son frère Charles, il goûte la poésie et la pratique parfois. Mais, quelque admiration qu’on ait pour Wesley, ce n’est pas une raison suffisante pour passer sous silence ses erreurs.

C’en est une que son mariage. Après la déception d’amour éprouvée en Amérique, Wesley s’est cru destiné au célibat. Il y a même consacré un petit ouvrage, où il conçoit le célibat comme une préparation au Royaume de Dieu. Il semble que l’heureux, mais tardif mariage de son frère l’incite à demander cependant la main d’une servante qui, après avoir agréé Wesley, épouse brusquement l’un de ses aides laïques. Certains amis, et Charles Wesley, ont sans doute contribué à ce revirement – dans la crainte d’une mésalliance. C’est pourquoi Wesley presse tellement les choses, plus tard, en 1751, lorsqu’il se croit destiné à épouser une veuve qui l’a fort bien soigné durant une maladie: il décide la chose et l’accomplit en quinze jours. Mais toutes les qualités de Mme Wesley se révèlent alors vaines: elle est jalouse, et inintelligente. La désillusion est si prompte que, trois jours après le mariage, Wesley écrit dans son Journal: « J’ai réuni les célibataires de la communauté et les ai exhortés à rester célibataires. »

Mme Wesley soupçonne, en effet, son mari de toutes les bassesses. Elle veut lui imposer la vie sédentaire, afin de le surveiller. Elle explose en scènes continuelles, opère des perquisitions dans ses papiers, les vole, survient à l’improviste, à 100 km de Londres, afin de vérifier la fidélité de son mari… Elle le frappe, le jette à terre, le traîne par les cheveux, sans qu’il se défende. Elle n’hésite pas à livrer aux ennemis de son mari des papiers qu’elle a saisis. Elle abandonne plusieurs fois le domicile conjugal et il faut que Wesley la supplie d’y revenir. Cela dure vingt ans. Un beau jour, elle quitte définitivement Wesley. On lit dans son Journal: « Elle est partie pour New-York je ne sais pourquoi, en me disant qu’elle ne reviendra jamais. Je ne l’ai pas délaissée, je ne l’ai pas renvoyée, je ne la rappellerai pas. » Elle vivra encore dix ans après cette séparation. On a dit qu’une des preuves de la grandeur de Wesley, c’est que ses infortunes domestiques n’entraînèrent aucun contrecoup dans son ministère. Au contraire, « il en sortit transformé ».

Plusieurs historiens insistent sur l’orgueil de Wesley. Le reproche n’est pas injuste; mais il ne faut pas déduire des tendances autoritaires de Wesley qu’il n’agît que par orgueil. Il gouverne selon la logique de son rôle, à savoir qu’il est le chef d’un ordre. Lorsqu’il demande aux Méthodistes de ne publier aucun livre sans son assentiment, quand il institue de son chef une constitution (que ses disciples ne respecteront d’ailleurs pas), il n’essaie pas tellement de tout ramener à lui que de constituer un corps coordonné et de s’opposer aux tendances séparatistes qu’il voit s’enfler dans le Méthodisme. La réaction méthodiste, dès la mort du patriarche, suggère que le reproche d’autoritarisme recouvre des griefs d’un autre ordre : on décidera de ne plus tolérer de « dictature », de ne nommer le président et le secrétaire de la conférence que pour un an, on préparera la rupture effective avec l’anglicanisme. L’orgueil de Wesley, que nous ne nions pas, dissimule aussi l’acharnement du chef « d’ordre » à maintenir son oeuvre contre les tendances dissolvantes ou novatrices.

Le havre de bien mourir

La vieillesse ne terrasse Wesley qu’à l’âge de 86 ans: le 1er janvier 1790, John Wesley constate dans son Journal qu’il est désormais un vieillard affaibli, à la vue troublée, à l’écriture tremblante, à la bouche fiévreuse, à la démarche lente et pénible. « Mais, Dieu soit béni ! Je ne ralentis pas mon travail et je puis encore prêcher et écrire. » Les témoins rapportent qu’il continue à se lever à quatre heures du matin. Il prêche encore, aussi bien devant les adultes que les enfants. Il lui arrive de prêcher trois fois le dimanche, en trois endroits différents. A 87 ans, il fait une tournée de cinq mois en Angleterre et en Ecosse. On imagine l’accueil des communautés, qui se demandent si elles reverront le patriarche. Les mines sont désertées à Kingswood dès le seul bruit de son arrivée. Wesley ne renonce pas à prêcher en plein air. C’est au cours de ce dernier voyage qu’il guérit le neurasthénique de Newcastle. Il prêche devant un grand auditoire dans son village natal. Il peut encore présider la conférence annuelle. Il garde le même humour que dans sa jeunesse: à l’ouverture de la foire de Bristol, il prêche sur le texte: Achète la vérité et ne la vends pas.

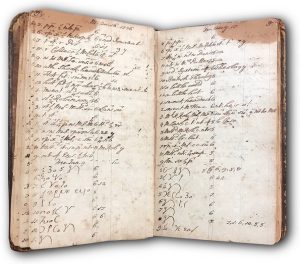

Le 7 octobre 1790, il prêche pour la dernière fois en plein air. Il abandonne son Journal et son livre de comptes. Il prêche, certains dimanches, dans des temples anglicans – rien que chez des anglicans.

Son énergie étonne. Il parle certes de la mort, mais sa prédication est toujours aussi virile. « Si nous n’y prenons pas garde, écrit-il à un prédicateur, nous dégénérerons en efféminés. Soldats du Christ, debout ! » Une semaine avant de mourir, il va prêcher à 32 kilomètres de Londres.

A partir du 25 février 1791, l’état de Wesley devient alarmant. Il perd conscience; mais quand il va mieux, c’est pour dire en souriant au médecin: « Ils ont plus de peur que je n’ai de mal. » Il récite des cantiques, parle de la sanctification. « Combien il est nécessaire que chacun soit sur ce bon fondement: Je suis le plus grand des pécheurs. Mais Jésus mourut pour moi… Nous devons être justifiés par la foi, puis tendre à une pleine sanctification. » Il répète aussi: « Nous avons la liberté d’entrer dans le lieu très saint par le sang de Jésus. » Il chante encore des cantiques, mais il ne peut plus écrire. Il se contente de dicter: « Dieu est avec nous. » On le voit prier, sans qu’on puisse toujours le comprendre. Une fois, se croyant sans doute à la fin d’une réunion, il dit: « Nous avons fini, séparons-nous. » Il demande qu’on prie, et s’associe par un amen fervent à la prière d’un Auxiliaire qui demande la bénédiction de Dieu sur le Méthodisme après la mort de Wesley. Il veut qu’on distribue gratuitement son sermon sur l’amour de Dieu. Il parle du repos des serviteurs de Dieu, et s’écrie en recevant un ami: » Le meilleur de tout, c’est que Dieu est avec nous! » La veille de sa mort, il murmure encore des prières, des versets. Il dit: « Les nuées distillent la rosée. » Il a la force encore de réciter le psaume 46. Le 2 mars 1791, après avoir dit: « Adieu », il expire. Ses amis entonnent un cantique de louange. On l’enterre de grand matin pour éviter la foule.

Cinquante-six ans plus tôt, Wesley avait éprouvé une violente jalousie à l’égard des Moraves qui ne craignaient pas de mourir.

Wesley mort, le réveil subsiste

Les Anglais ne rendent pas seulement justice au grand vieillard qui parcourut les pays noirs et les campagnes du Royaume; ils mesurent encore l’influence que les Méthodistes ont exercée dans les moeurs du XVIIIe et du XIXe siècles: « Leur exemple, l’esprit d’émulation et d’imitation ranimèrent le zèle religieux dans toutes les églises protestantes. Leur influence se manifesta aussi par un admirable mouvement de charité, le mouvement dit philanthropique, qui devait aboutir à la réforme des prisons et, beaucoup plus tard, après une campagne acharnée contre l’abominable traite des nègres, à l’interdiction de la traite et à l’abolition de l’esclavage. »

Le mouvement ouvrier n’a pas eu, en Angleterre, ce caractère à la fois anticlérical et antireligieux, qui traduit le ressentiment du prolétariat continental à l’égard des Eglises qui se sont plus ou moins désintéressées de lui.

On en a déduit que Wesley a évité la révolution à l’Angleterre. Quand ce serait vrai, nous n’y verrions pas de véritable éloge : la tâche particulière des chrétiens n’étant ni de susciter, ni d’éviter les révolutions ; au surplus, l’Angleterre avait derrière elle, quand Wesley naquit, deux révolutions – et l’une d’elles, sanglante et acharnée, avait longtemps dressé le pays contre lui-même. Si elle s’est socialisée sans haïr le Christ, c’est sans doute parce que des témoins du Christ ont su obéir à l’amour plus qu’aux préjugés, devant les mouvements nés de la révolution industrielle, et qu’ils l’ont fait par obéissance au Christ, et nullement par calcul politique.

Mais quelle erreur ce serait de vouloir énumérer un a un les bienfaits – et les hauts faits – du Méthodisme ! Dieu seul peut le faire. D’ailleurs, l’apport essentiel du Méthodisme n’est pas là. Un historien, qui n’est pas méthodiste, écrit: « C’est tout le protestantisme que l’esprit de Wesley allait renouveler ».

L’esprit de Wesley, en effet, c’est le Réveil.

Ce ne sont pas les Eglises méthodistes, ni les ouvrages de Wesley, ni la piété méthodiste qui peuvent à eux seuls circonscrire le rôle du troisième des Réformateurs. John Wesley informe toutes les églises, de la Réforme de la puissance du Saint-Esprit. Il leur rappelle que ni les traditions (même protestantes), ni les exigences de l’ordre ecclésiastique ne doivent s’opposer à la liberté du Saint-Esprit. Tandis qu’en présence de la succession apostolique et de la doctrine catholique des ministères, les protestants s’en tiennent à des positions surtout négatives ou défensives, Wesley les appelle à l’acceptation – non plus théorique, mais quotidienne, avec ses risques inévitables – des vocations et des ministères charismatiques. D’autre part, le Méthodisme met l’accent sur l’oeuvre positive du Saint-Esprit dans les coeurs des chrétiens. La doctrine de la sanctification est la réponse victorieuse aux deux tentations permanentes du protestantisme du XVIe siècle (que le Méthodisme n’a d’ailleurs pas évitées lui-même): le moralisme puritain, d’une part, et l’hérésie antinomienne, la passivité devant le péché, de l’autre.

C’est dans cette double certitude, toute tissée de joie et de puissance victorieuse, que le Réveil allumé grâce à Wesley a enveloppé le protestantisme.

De même que l’influence de Cook et de Haldane fut considérablement plus étendue que les chiffres des statistiques méthodistes ne l’indiquent; et de même encore que les 75.000 membres de l’ordre méthodiste en Grande-Bretagne, les 60.000 en Amérique, ne traduisent qu’en partie les fruits du labeur de Wesley quand il mourut ; ainsi, l’action du Réveil dépasse toujours les limites des organisations et des Eglises qui y prennent naissance ou qui s’en réclament directement.

Nous pensons que l’exemple personnel de Wesley demeure, à cet égard, toujours vrai. Que la grâce de Dieu nous préserve, les uns et les autres, du sectarisme chrétien, aussi bien que de l’aveuglement spirituel.

D’après F. Lovsky

emcitv.com

La mère de John croyait que Dieu l’avait sauvé d’un incendie dans un but précis. C’était un signe que sa vie aurait un sens important et qu’il entreprendrait un travail crucial.